メダカに良い汚泥と悪い汚泥~デトリタスから緑の汚泥まで~

汚泥の種類

.jpg)

下水処理場などでも利用される「生きた」浮遊性有機汚泥

微生物の死骸や排泄物を起源とする微細な有機物粒子で繁殖した微生物群集。

有機物の塊、ヘドロといった方が分かりやすいかも!?.jpeg)

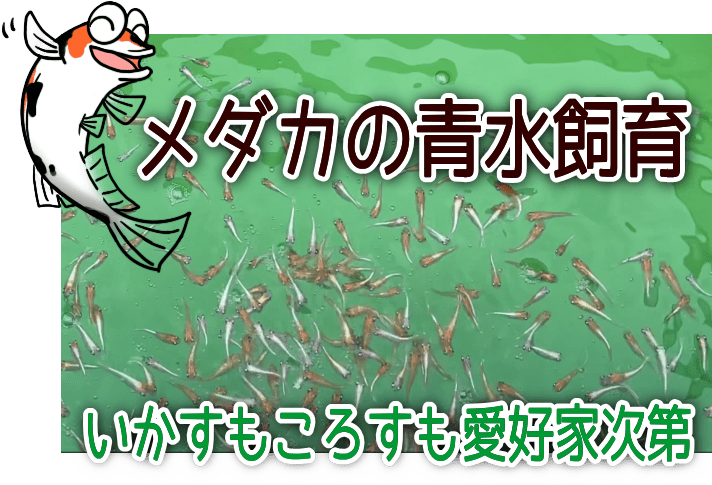

メダカ飼育において見られることの多い青水の沈殿も広い意味でいえば緑色の汚泥と言える。

汚泥の正体

繊毛虫類、アメーバの仲間のような肉質虫類、鞭毛虫類、細菌類など様々な微生物たちが存在しています。

また観賞魚の飼育において汚泥は生物濾過の一部として機能しているとも言えます。

濾過の種類

濾過にも色々と種類があり、それぞれに役割があります。

主に見た目上の汚れを除去する物理濾過と、見えない汚れである水中に含まれるアンモニアなどをバクテリアたちの力を借りて濾過していく生物濾過などがあります。.jpeg)

生物濾過の最終過程として出来たものがデトリタスのようなヘドロといってもよいでしょう。

汚泥のメリット・デメリット

.jpg)

メダカの屋外飼育において、これらの微生物たちを上手く利用することで水質を浄化させることも出来ます。

こうして聞くと汚泥っていい所ばかりじゃないか!と思われる方もいるのでは?

ただ、どういったものにもメリットとデメリットが存在します。

過剰な汚泥は魚達に取って病気の温床となる場合も!

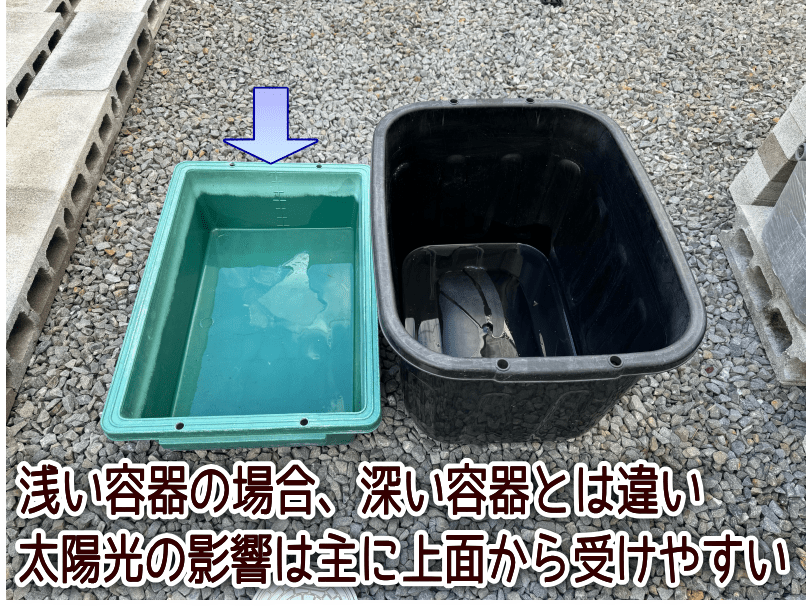

熱帯魚の飼育などであれば濾過があり、水流があり、これらの堆積物も濾過槽の方へと流れていき、水底に汚泥が溜まりづらいです。

メダカの屋外飼育の場合、エアーレーションを付けていたとしても濾過とは異なるためこれらの汚泥が水底に沈殿物、堆積物として常に残った状態。場合によっては有機物粒子・懸濁物として水中に分散し浮遊しながら存在しています。

容器の丸洗いを行ったとしても、割り水することで微生物はまたすぐに蓄積されていきます。

季節の変わり目の割り水が水質変化に優しい理由の一つとも言えます。

関連記事・・・割り水を使った水作り~

緑の汚泥(沈殿物)

もう一つの汚泥が緑の汚泥ともいえるのが青水・植物プランクトンの沈殿です。

青水とクリアウォーターでは水中に含まれる微生物の種類が異なります。

植物プランクトンが沈殿しその後、数週間~数か月と経過するとデトリタスの様になることもあります。

何れの汚泥の場合も水質や水温が変化した時、メダカ達がストレスを受けた時にこれらは病気の温床へと変化していきます。

過度な汚泥の蓄積は水質面での崩壊を招きます。早め早めに除去していってください。