メダカの卵が孵化するまでの日数(積算温度の計算式)

この記事ではメダカの卵が孵化するまでにかかる期間(日数)をご紹介しています。

結論から言えば、孵化までの日数は水温によって大きく左右されます。

水温が高いほど孵化までの日数が短くなり、低いほど長くなります。

また積算温度(日度)という考え方による計算で孵化日をある程度は予測することができます。

【PR】※記事内にAmazonアソシエイトリンクが含まれています

メダカの卵が孵化するまでの日数

孵化までの日数は水温に大きく左右されますが概ね1週間~2週間程度といえます。

これらは積算温度によって孵化する日を予測することができます。

積算温度

メダカの卵の孵化に必要な積算温度が約250℃(日度)と言われています。

メダカ飼育における積算温度とは・・・

※一定の水温で卵が孵化するまでに必要な【温度×日数】の合計です。

積算温度の計算式

積算温度÷水温=孵化までの日数

(例)

・水温が25℃の場合であれば

250÷25=10日となり

約10日で卵が孵化します。

・水温が20℃の場合であれば

250÷20=12.5日となり

約12~13日で孵化します。

なお、積算温度の計算をする際にはその日の平均水温を使うことが一般的です。

メダカの卵は瞬間的に発育しているわけではありません。

一定期間の水温に依存するため、1日の平均水温を基準として考えることが大切です。

平均水温の求め方

例えば、朝・昼・晩で水温を測ります。

その平均を取ります。

(例)

朝の水温22℃、昼の水温30℃、夜の水温23℃

→(22+30+23)÷3=25℃

となります。

※最低水温と最高水温が記録させるので見ていない時の水温変化も分かります

積算方法

上記のような形で平均水温を取り、それを毎日足していき、それが250℃に達することを目安とします。

(例)

1日目:25℃→25日度

2日目:23℃→48日度

3日目:28℃→76日度

と足していき、水温の積算温度が合計250度近づくにつれ徐々に孵化が始まります。

水温による目安

計算が面倒である場合、ざっくりとした孵化までの日数の目安を記載しておきます。

- 水温30℃=約8日

- 水温25℃=約10日

- 水温20℃=約12日~13日

実際に積算温度を測る上での注意点

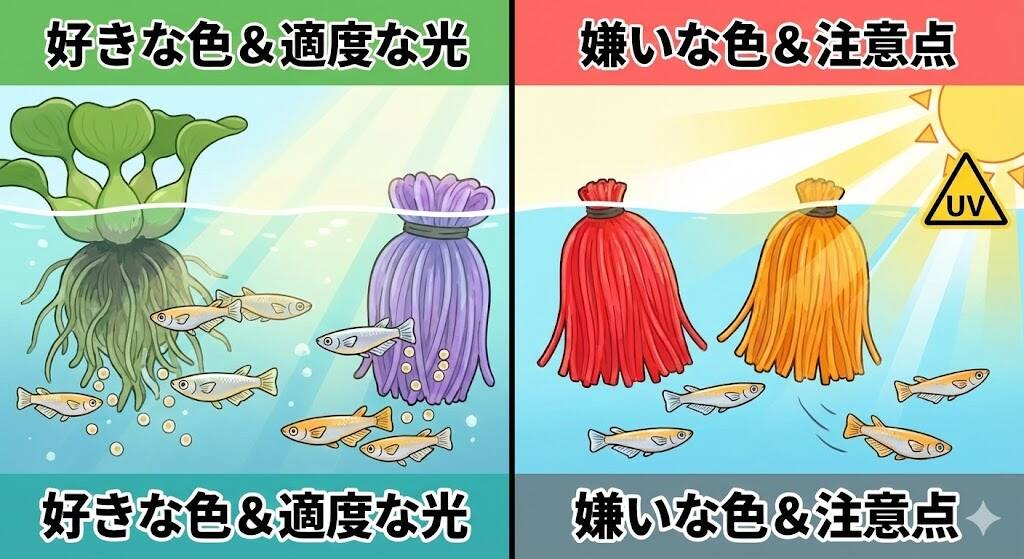

積算温度を測っていく上で、より正確に知りたいのであれば卵の場所にも注意が必要です。

例えば、水面付近に浮かぶ産卵床に付いている卵と、水底に落ちている卵では水温が若干違うため孵化までの日数も変わってくる可能性があります。

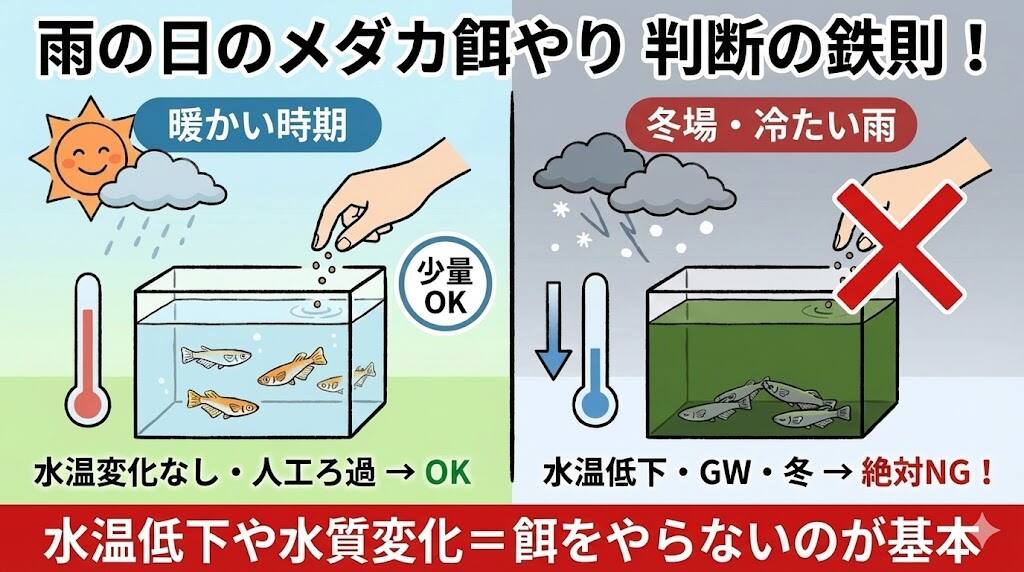

水温は高すぎても低すぎてもダメ

30℃を大きく超えてくるようなっ高水温の状態が続くと孵化率の低下や奇形の発生、またメスからオスへ性転換するなども含めた異常が発生する場合もあります。

関連記事・・・メダカの性転換~オスからメスへ雌から雄へ様々な性転換の事例~

仮に平均水温が10℃だった場合に積算温度250÷10=25日で孵化するかと・・・。

孵化することはありません

卵の発育過程において最低でも水温が15℃以上必要です。

ある程度の水温がなければ、メダカの卵は発生(発育)が進んでいきません。

関連記事・・・メダカの卵の発育過程(現在執筆中)

卵にも良好な水質と酸素が大切?

よくプリンカップのような小さな入れ物に卵を入れ管理されている方がいますが、水温変化も大きく、また酸素の面でもあまりよくありません。

酸素不足の場合、卵の発育が遅くなったり、最悪の場合、死んでしまいます。

また水質面にも注意が必要です。

高濃度のアンモニアや亜硝酸塩などは卵に悪影響を与えます。

仮に孵化出来たとしても孵化直後の針子(稚魚・仔魚)達にとって厳しい環境となるでしょう。

積算温度は農業を営む方が農作物の収穫時期を予測するなど色々なところで使われているよ。

メダカ飼育にも上手く活用していってね★